근용 시각 보조를 위한 탈부착형 렌즈 설계 및 개발

초록

본 연구는 고령화 사회에서 증가하는 노안 인구의 시각 보조 요구를 충족하기 위해, PDMS(polydimethylsiloxane)와 PU(polyurethane)를 활용한 탈부착형 렌즈를 개발하고, 그 물리적 및 광학적 특성을 분석하였다.

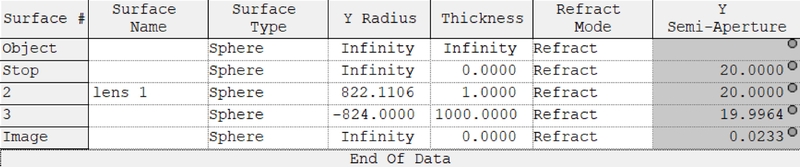

탈부착형 렌즈는 PU 농도(PU0, PU5, PU10)에 따라 제작되었으며, 시료의 굴절률, 광투과율, 인장강도를 측정하였다. 광투과율은 ISO 8980-3 기준에 따라 가시광선 영역에서 측정하였으며, 굴절률을 바탕으로 CODE V 프로그램을 활용하여 광학 설계를 실시하였다.

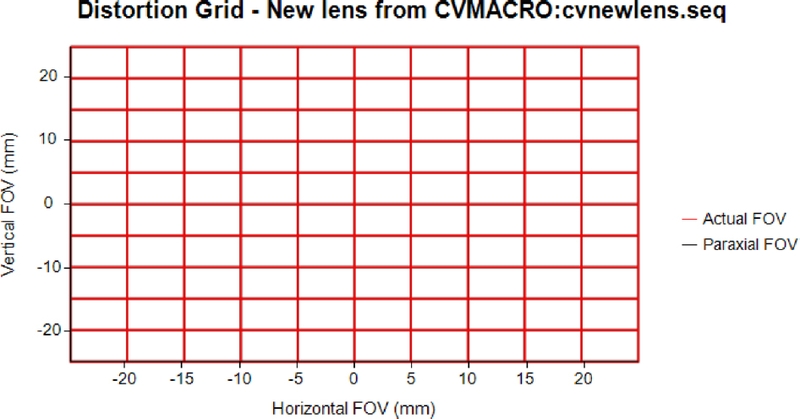

PU0 시료는 높은 광투과율(95.36%)과 적절한 인장강도(0.51~1.02 Kgf/mm2)를 나타내어 렌즈로서의 적합성을 확인하였다. 반면, PU5와 PU10은 광투과율이 I SO 기준치에 미달하여 렌즈로 활용하기에 한계가 있음을 확인하였다. PU0 시료를 대상으로 광학 설계를 진행한 결과, Paraxial FOV와 Actual FOV의 차이가 매우 적어 왜곡수차가 낮고, 초점 위치에 빛이 정확히 맺히는 것으로 나타났다.

본 연구는 PDMS와 PU의 상호보완적 특성을 활용하여 시각 보조 기기로 적합한 탈부착형 렌즈의 설계 및 제작 가능성을 입증하였다. 이러한 결과는 기존 시력 보정용 렌즈의 한계를 보완이 가능하다. 또한, 광학적 성능의 장기적 안정성 및 다양한 환경 조건에서의 성능 평가에 관한 사항의 검토가 필요하다.

Abstract

This study developed detachable lenses using PDMS (polydimethylsiloxane) and PU (polyurethane) to meet the increasing demand for visual aids among patients with presbyopia in aging societies. The physical and optical properties of the lenses were analyzed.

Detachable lenses were fabricated with varying PU concentrations (PU0, PU5, and PU10). The refractive index, optical transmittance, and tensile strength of the samples were measured. Optical transmittance in the visible light range was evaluated according to ISO 8980-3 standards, and optical design was conducted using the CODE V software based on the measured refractive index.

The PU0 sample demonstrated high optical transmittance (95.36%) and appropriate tensile strength (0.51-1.02 Kgf/mm2), confirming its suitability as a lens material. In contrast, PU5 and PU10 samples showed transmittance values below the ISO standard, indicating limitations for their use as corrective lenses. Optical design performed with the PU0 sample revealed minimal differences between the paraxial and actual fields of view, indicating low distortion aberration and precise light focusing.

This study demonstrated the feasibility of designing and fabricating detachable lenses using the complementary properties of PDMS and PU. These results suggest the potential to address limitations of conventional corrective lenses. However, further investigation into the long-term optical performance stability and evaluations under various environmental conditions are required.

Keywords:

detachable lens, near vision visual aid, PDMS, pu, optical design키워드:

탈부착형 렌즈, 근용 시각 보조, 광학 설계서 론

현재 대한민국은 세계에서 고령화가 가장 빠르게 진행되는 국가 중 하나이다. 통계청에 따르면, 2024년 기준으로 65세 이상 고령 인구 비율은 19.2%로 지속적으로 증가하고 있으며 2030년은 인구의 25% 이상으로 예상하고 있다.[1] 이러한 노인 인구의 증가에 따라 노안(presbyopia) 인구 또한 증가하고 있다.

노안이란, 나이가 들면서 섬모체 근육의 기능이 약화됨에 따라 수정체의 탄력 감소로 인해 경화 및 용적 증가 등 조절력에 영향을 미치는 현상이다. 이로 인해 눈의 조절력이 감소하고 근거리 주시시 초점이 망막에 정확히 형성되지 않아 원거리 시력이 최적으로 교정되었을 때에도 근거리 시력의 선명도가 감소한다. 노안의 대표적인 증상으로는 근거리 시력 저하로 인한 흐림, 조절성 피로 등이 있다.[2,4]

노안의 대다수는 교정을 위해서 단초점 근용 렌즈와 누진다초점 렌즈를 착용한다.[5] 단초점 근용 렌즈는 근거리시력 개선에 효과가 있지만, 노안 착용자가 원거리를 볼 수 없기 때문에 원거리와 근거리를 번갈아 봐야 하는 상황에서는 불편함을 야기한다. 이러한 문제점을 해소할 수 있는 누진다초점렌즈가 제작되었다. 누진다초점 렌즈는 한 개의 렌즈로 원거리와 근거리를 모두 볼 수 있지만, 광학적으로 발생하는 프리즘, 수차로 인해 좁은 시야를 가지며 상의 흔들림 및 적응이 어려움 등의 단점들이 존재한다.[5,7]

현재 상용화된 근용 렌즈나 다초점 안경은 시각 보조 장치로서 중요한 역할을 하고 있지만, 착용감의 한계 및 오랜 적응 기간 등의 문제로 인해 여전히 사용자 요구를 완벽히 충족시키지 못하고 있다. 특히 원거리와 근거리 동시 작업 시 반복적으로 안경을 벗고 쓰는 번거로움이 발생하거나, 같은 도수의 렌즈를 착용해도 피팅에 따라서 선명도가 달라져서 불편하다는 문제가 빈번히 보고되고 있다.[8] 이러한 문제를 해결하기 위해 부착하여 사용 가능한 탈착형 렌즈의 개발이 새로운 대안으로 떠오르고 있다.

탈부착형 렌즈는 기존 안경 렌즈 위에 부착하여 시각 보조 기능을 강화하는 형태로, 착용자의 편리성을 극대화할 수 있다. 이러한 형태의 렌즈는 사용자의 요구에 따라 기존에 사용하는 안경 렌즈에 개인의 ADD값을 가지고 있는 렌즈를 손쉽게 부착하거나 제거할 수 유연성과 실용성을 갖추고 있어 유용하게 사용할 수 있다. 탈착이 가능한 형태이기 때문에 렌즈의 성능과 내구성을 보장하기 위해 적합한 소재 선택이 중요하다. 본 연구에서는 콘택트렌즈에서도 사용되는 실리콘 계열의 PDMS(polydimethylsiloxane)와 투명도하며 내구성을 높일 수 있는 PU(polyurethane)을 활용하여 탈부착형 렌즈 제작에 적합한 물성을 구현하고자 하였다.[9,10]

본 연구는 우수한 내구성과 광학적 투명도를 갖춘 탈부착형 렌즈를 개발하기 위해 PDMS와 PU의 상호보완적인 특성을 활용하여 안경 렌즈에 부착 가능한 새로운 형태의 렌즈를 설계하고, 그 물리적 및 광학적 특성을 분석하였다. 이러한 연구 결과는 고령화 사회의 요구에 부응하는 혁신적인 시각 보조 기기를 개발하는 데 기여할 뿐만 아니라, 착용자의 편의성과 시각적 만족도를 동시에 충족할 수 있는 실질적 솔루션을 제시할 것으로 기대된다.

대상 및 방법

1. 시약 및 재료

탈부착형 렌즈 제조는 실록산 계열 고분자인 polydimethylsiloxane( PDMS)와 유기 고분자인 Polyurethane(PU), 교차결합제인 ethylene glycol dimethacrylate(EDGMA)은 Aldrich사의 제품을 사용하였다. 라디칼 개시제인 azobisisobutyronitrile( AIBN)는 JUNSE사 제품을 사용하였다.

본 연구에서 사용된 탈부착형 렌즈는 PDMS를 기본 소재로 사용하여 제작하였다. 교차결합제와 개시제는 각각 0.3% 농도로 제작하였다. 또한, PU에 따른 특성 변화를 확인하기 위해 PU는 각각 5%와 10% 두가지 농도로 나눠서 제작하였다. 탈부착형 렌즈 제작시 필요한 구성 성분은 Table. 1에 제시하였다.

탈부착형 렌즈는 직경 4 cm, 두께 1 mm이며 +1.00 D와 +1.50 D의 굴절력을 가질 수 있도록 Code V 프로그램을 활용하여 광학 설계를 진행하였다. 설계된 데이터를 바탕으로 BK-7 Glass를 활용하여 자체 제작한 몰드를 사용하여 casting mold법으로 진행하였다. 중합은 30분 동안 100oC에서 열중합을 하였으며, 렌즈와 몰드 분리 후 미반응 물질을 제거한 뒤에 시험하였다.

2. 물성평가

제작된 시료의 굴절률, 광투과율, 인장강도를 각각 측정하였으며, 각 항목에 대해서 한 개의 시료당 5회 측정한 값을 평균하였다.

굴절률 측정은 주황색 나트륨 D선(589.3 nm)을 사용하고, 측정 온도는 25°C에서 측정하였다.

광투과율 측정은 ISO 8980-3 기준에 의거해 가시광선(380 nm~780 nm)영역에서 진행하였으며, 시료 측정과 일반 단초점 렌즈에 부착한 시료 측정 총 2번에 나눠서 측정하였다. 사용된 일반 단초점 렌즈는 무도수 렌즈이며, 굴절률이 1.56인 렌즈를 사용하였으며, 해당 렌즈의 두께는 2 mm였다.

인장강도 측정은 SHIMADZU사의 AGS-X20N를 사용하였으며, 기존의 지그를 활용하기에는 탈부착형 렌즈를 고정하기 어려웠기 때문에 지그를 별도 제작하였다. 측정시 환봉을 사용여 10 mm/min의 시험속도에서 측정하였다.

부착력 측정은 인장강도 측정과 동일한 기기를 사용하였으며, ASTM D3330 기준을 활용하여 측정하였다. 일반 안경에 탈부착형 렌즈를 부착시킨 뒤, 접착테이프를 탈부착형 렌즈 위에 붙인 뒤 300 mm/min의 시험속도에서 측정하였다. 이 때, 탈부착형 렌즈가 안경 렌즈에서 떨어질 때의 부착력을 측정하였다.

3. 광학설계

시료의 굴절률과 아베수를 측정한 뒤, 해당 굴절률을 바탕으로 광학설계를 진행하였다. 안경에 부착할때의 크기를 고려했을 때, 렌즈 직경의 크기를 4 cm로 지정하였으며, 렌즈의 무게가 무거워지면 착용 및 탈부착에 불편함을 느낄 수 있기 때문에 두께를 1 mm로 지정하였다. 설계 진행시 이를 고정변수(constraint)로 지정하였다. 해당 조건들을 바탕으로 CodeV 프로그램을 활용하였으며 최적화 설계 작업 및 성능 평가를 진행하였다.

결과 및 고찰

1. 굴절률

탈부착형 렌즈의 굴절률과 아베수는 광학 설계를 위한 기본 데이터를 확보하기 위해 측정하였으며, 결과 값은 Table 2에 나타내었다.

PU의 비율이 증가함에 따라 굴절률이 증가하였다. PU의 양이 5%가 증가할 때마다 약 3~4%씩 증가하는 경향을 보였다. PU 농도 변화에 따라 굴절률이 증가하는 것은 고굴절률 특성을 가진 PU가 기본 매질의 광학적 성질에 영향을 미친 것으로 분석되며, PU 첨가가 굴절률에 미치는 영향은 농도에 따라 선형적으로 증가하는 경향을 보였다.[11] 본 측정 결과를 바탕으로 렌즈 설계를 진행하였다.

2. 광투과율

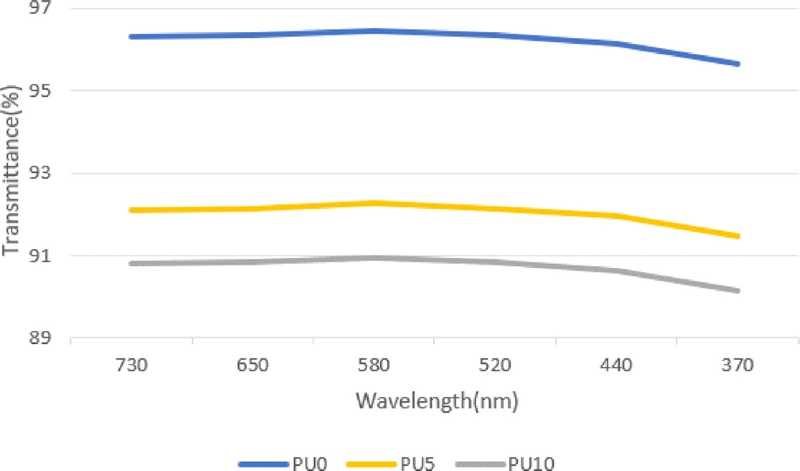

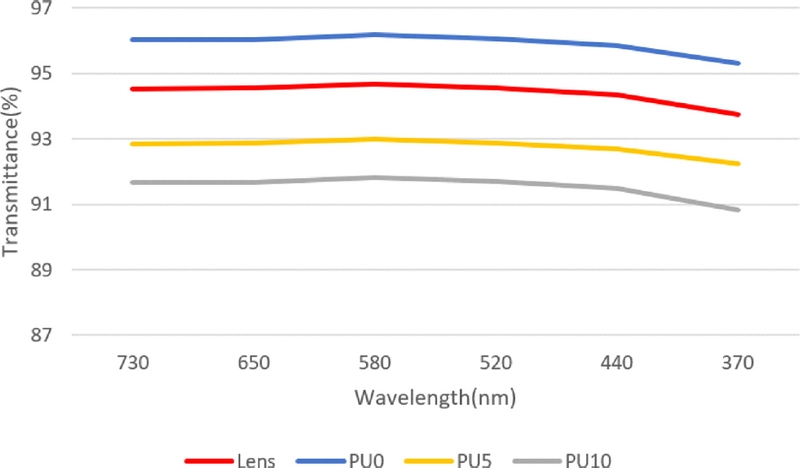

렌즈의 물리적 특성 중 가장 중요한 요소 중 하나인 투명도를 나타낼 수 있는 광투과율은 가시광선 영역에서 측정하였으며, Fig. 1와 Fig. 2에 나타내었다.

시료들의 광투과율은 가시광선 영역(380~780nm)에서 각 파장별 투과율의 차이는 1% 미만으로 전반적으로 균일한 분포를 나타내었다. PU을 첨가하지 않은 PU0의 경우 95.36%로 나타내었다. 그러나 PU를 첨가한 시료들의 경우 그에 미치지 못하는 90.28%, 88.97%의 광투과율을 나타내었다. PU5와 PU10을 비교했을 때 PU의 첨가율이 증가할수록 투광도가 낮아지는 것을 확인할 수 있었다. 이는 PU가 중합되면서 경질부가 결정화되어 결정 영역이 형성한 것으로 판단된다. 이러한 결정 영역이 빛의 투과를 방해하여 광투과율을 감소시키게 되며, 경질부의 함량이 증가할수록 결정 영역이 증가하여 광투과율 저하에 더욱 영향을 미치는 것으로 판단된다.[12] 또한, 일반 멀티코팅이 되어있는 안경 렌즈에 부착하였을 경우 광투과율이 전부 하락하는 것을 확인할 수 있었다. 탈부착형 렌즈에 대한 별도의 표준은 존재하지 않으나, 일반적으로 코팅 처리가 되지 않는 시력 보정용 안경 렌즈는 약 93%의 광투과율을 나타내고 있다.[13] PU5와 PU10은 해당 수치에 도달하지 못하였으며, 이는 시력 보정용 렌즈로 사용하기에는 어려움이 있음을 확인할 수 있었다.

한 개의 시료를 활용하여 측정을 반복할 때마다 투과율이 감소하는 경향이 나타났다. 이는 해당 사항을 배제하기 위해서 여러 시료를 활용하여 측정을 진행하였다.

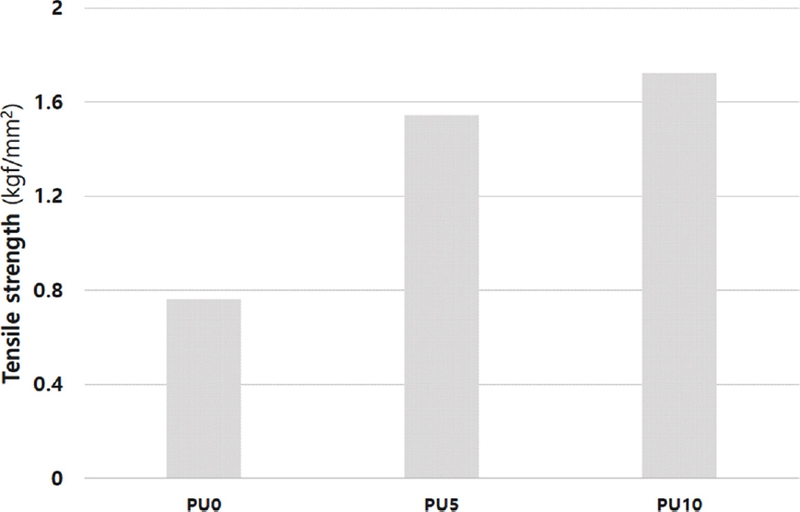

3. 인장강도

일반 안경 렌즈와 달리, 탈부착형 렌즈는 반복적인 부착과 탈착 작업을 수반하므로 일정 수준 이상의 기계적 강도가 요구된다. 이를 보완하기 위해, 렌즈 제작 과정에서 혼합 시 PU를 추가하여 강도를 향상시켰다. 시료들의 인장강도를 측정한 데이터는 Fig. 3에 나타내었다.

검사 결과를 보면 PU의 양이 가장 많은 PU10이 1.724 kgf/mm2로 가장 높게 나타났으며, 혼합된 PU양이 줄어들수록 감소하였다. 이는 폴리우레탄의 경질부와 교차결합 구조가 연결부를 보강하여 인장강도를 향상시킨 것으로 판단된다. 이는 기존 연구 결과에서 보고된 경향성과 일치한다.[14]

탈부착형 렌즈에 대한 표준은 존재하지 않지만, 인장강도 측정을 위한 표준인 ASTM D412와 ISO 37에 따라 측정한 결과, 모든 시료들이 의료용 실리콘의 일반적인 인장 강도 범위인 5~10 MPa(0.51~1.02 Kgf/mm²)를 만족하는 것을 확인할 수 있었다.

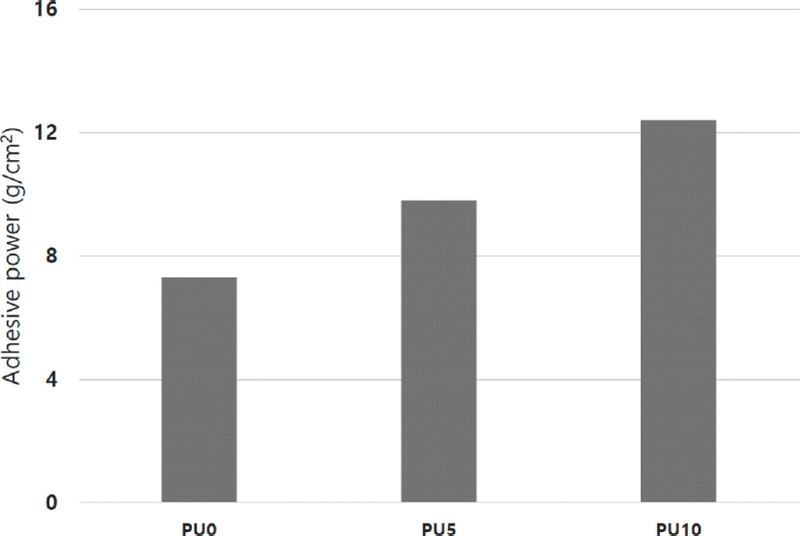

4. 부착력 측정

일반 안경 렌즈의 경우 안경테를 활용하여 고정이 가능 하지만, 탈부착형 렌즈 고정시킬 수 있는 부속품이 없기 때문에, 부착력이 중요한 사양 중 하나이다. 부착력이 너무 낮으면 사용시 원하지 않은 상황에서 탈부착형 렌즈가 떨어질 수 있으며, 너무 높으면 탈착이 어려워질 수 있기 때문에 적정한 수치를 나타내는 것이 중요하다. 시료들의 부착력을 측정한 데이터는 Fig. 4에 나타내었다.

검사 결과를 보면 PU10이 가장 높게 나타났으며, PU의 값이 줄어들수록 접착력이 감소하였다. 이는 PU이 접촉 면적 및 결합력을 증대시켜, 접착력 특성에 긍정적으로 기여했음을 보여준다[15]

실생활에서 사용하기에 탈부착이 가능한 비슷한 형태의 포스트잇의 접착력은 5 g/cm2으로, 해당 수치와 비교했을 때, 탈부착용으로 사용할 수 있다는 것을 확인할 수 있었다. 또한, 멀티 코팅이 된 안경렌즈에 10회 이상의 반복적인 탈부착에도 성능이 유지되었으며, 이는 다회성으로 활용 가능함을 확인하였다.

5. 광학설계

앞서 검사한 데이터들을 측정했었을 때, 제작된 시료들 중 PU5와 PU10의 광투과율이 ISO 8980-3 기준치에 미달하여 렌즈로서 부적합하다고 판단되었다. 이로 인해, PU0만을 대상으로 CODE V 프로그램을 활용하여 광학 설계를 진행하였다.

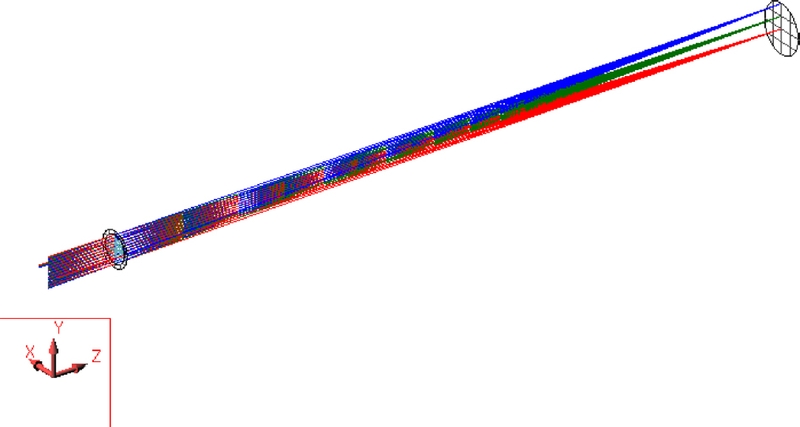

제작된 렌즈의 데이터값과 이를 기반으로 제작한 3D 모델링을 Fig. 5와 Fig. 6에 나타내었다. 3D 모델링 결과, 렌즈를 통과한 빛이 정확히 초점 위치에 맺히는 것을 확인 할 수 있었다. 이는 렌즈 설계가 광학적 요구 사항을 충족한 것을 확인할 수 있다.

또한, 설계된 렌즈의 광학적 왜곡과 수차를 확인할 수 있는 Distortion Grid 그래프를 Fig. 7에 나타내었다. 이러한 데이터를 바탕으로 PU0 시료를 대상으로 최적의 광학 설계를 진행하였다.

Fig. 7에서 보듯이 Paraxial FOV와 Actual FOV의 차이가 적은 것을 확인되었다. 이는 렌즈 설계가 광학적 이상살태에 근접하며, 왜곡수차가 매우 적음을 나타낸다[16] 설계한 데이터를 바탕으로 PU0를 활용하여 렌즈를 제작하였다. 제작한 렌즈는 Fig. 8에 나타내었다.

결 론

본 연구에서는 PDMS와 PU를 활용하여 고령화 사회의 시각 보조 기기에 적합한 탈부착형 렌즈를 개발하고, 이를 설계 및 평가하였다. 시료의 광투과율, 굴절률, 인장강도, 접착력을 측정한 결과, PU0 시료는 높은 광투과율(95.36%)과 적절한 인장강도(0.51~1.02 Kgf/mm2), 접착력(7.3 g/cm2)을 보여 시력 보정용 렌즈로 적합한 특성을 나타냈다. 반면, PU5와 PU10 시료는 광투과율이 일반적인 렌즈의 투과율에 비해 낮은 수치를 나타내어 렌즈로 활용하기에 한계가 있음을 확인하였다.

PU0 시료를 대상으로 광학 설계를 진행한 결과, 설계된 렌즈는 CODE V 프로그램을 통해 광학적 성능을 최적화하였으며, Paraxial FOV와 Actual FOV 간의 차이가 매우 적어 왜곡수차가 낮고, 초점 위치에 빛이 정확히 맺히는 것을 확인하였다. 이는 설계된 탈부착형 렌즈가 광학적 요구 사항을 충족하며, 시각 보조 기기로서 우수한 성능을 발휘할 수 있음을 보여준다.

본 연구는 기존 시력 보정용 렌즈의 단점을 보완할 수 있는 탈부착형 렌즈의 가능성을 제시하였다. 향후 연구에서는 광학적 성능의 장기적 안정성 및 다양한 환경 조건에서의 성능 평가 등의 추가적인 연구가 필요할 것이다. 다만, 렌즈를 반복적으로 사용할 경우 이물질 부착으로 인해 투과율이 감소할 수 있는 단점이 관찰되었으며, 이를 해결하기 위한 표면 코팅 기술 개발이나 자가 세정 메커니즘 등의 보완 연구가 필요하다. 또한, 실험 환경의 제한으로 인해 다양한 파장에서의 굴절율 데이터를 확보하지 못했으나, 단일 파장에서의 데이터를 활용하여 분석을 진행하였으며, 이러한 한계를 보완하기 위한 추가적인 접근이 향후 과제로 남아 있다.

본 연구 결과는 탈부착형 렌즈의 설계 및 제작 기술에 대한 새로운 접근을 제공하며, 시각 보조 기기의 혁신적 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

References

- Statistics Korea. 2024 Statistics on the Elderly, 2024. https://kostat.go.kr/board.es?act=view&bid=10820&list_no=432917&mid=a10301010000, (08 January 2025).

-

Kwon JW. What is presbyopia? J Korean Med Assoc. 2019; 62(12):608-610.

[https://doi.org/10.5124/jkma.2019.62.12.608]

-

Kwon KI, Kim HJ, Park M, et al. The functional change of accommodation and convergence in the mid-forties by using smartphone. J Korean Ophthalmic Opt Soc. 2016; 21(2):127-135.

[https://doi.org/10.14479/jkoos.2016.21.2.127]

-

Almutairi MS, Altoaimi BH, Bradley A. Accommodation and pupil behaviour of binocularly viewing early presbyopes. Ophthalmic Physiol Opt. 2017;37(2):128-140.

[https://doi.org/10.1111/opo.12356]

-

Wajuihian SO. Frequency of asthenopia and its association with refractive errors. Afr Vis Eye Health. 2015;74(1):a293.

[https://doi.org/10.4102/aveh.v74i1.293]

-

Ji K, Yu DS, Kwak HW, et al. Factors influencing subjective satisfaction on wearing progressive addition lenses. J Korean Ophthalmic Opt Soc. 2016;21(4):377-383.

[https://doi.org/10.14479/jkoos.2016.21.4.377]

-

Meister DJ, Fisher SW. Progress in the spectacle correction of presbyopia- Part 2: Modern progressive lens technologies. Clin Exp Optom. 2008;91(3):251-264.

[https://doi.org/10.1111/j.1444-0938.2008.00246.x]

-

Milder B, Rubin ML. Progressive power lenses. Surv Ophthalmol. 1987;32(3):189-198.

[https://doi.org/10.1016/0039-6257(87)90094-4]

-

Ye KH, Sung AY. Synthesis and application for ophthalmic material of polydimethylsiloxane with methacrylate endgroup. J Korean Chem Soc. 2009;53(3):335-339.

[https://doi.org/10.5012/JKCS.2009.53.3.335]

-

Na SE, Choi HO, Lee JK, et al. The effect of additives on the mechanical properties of rigid polyurethane. Korean Chem Eng Res. 2012;50(5):783-788.

[https://doi.org/10.9713/KCER.2012.50.5.783]

-

Takahashi M, Yamamoto K, Tanaka S. Photo-Fries rearrangement of main-chain aromatic polyurethane films for refractive index control. Polymer Photonics, 2022;32(2):243-249.

[https://doi.org/10.2494/photopolymer.32.243]

- Kim SG, Li MJ, Ramesan MT, et al. Effects of polyol types and hard segment contents on the crystallization of thermoplastic polyurethanes. Polymer(Korea). 2005;29(2):140-145.

- Lim HS, Ji TS, Kim BH. A study on the optical properties of eye-glasses. J Korean Ophthalmic Opt Soc. 1997;2(1):31-43.

- Im H. Molecular design-structure-property relationships of rigid polyurethane foam. PhD Thesis. Pusan National University, Busan. 2009;100-109

-

Du H, Zhao Y, Li Q, et al. Synthesis and characterization of waterborne polyurethane adhesive from MDI and HDI. J Appl Polym Sci. 2008;110(3):1396-1402.

[https://doi.org/10.1002/app.28805]

-

Liu R, Li Z, Duan Y, et al. A design for a manufacturing-constrained off-axis four-mirror reflective system. Appl Sci. 2020;10(15):5387.

[https://doi.org/10.3390/app10155387]