간헐성외사시를 가진 아동에 대한 시기능훈련 후 시지각 및 안구운동의 변화

초록

간헐성 외사시를 가진 학령기아동이 시기능훈련을 통하여 시지각과 안구운동 변화를 살펴보고자 한다.

시기능이상을 동반한 간헐성외사시 아동 30명을 대상으로 6개월간 주 1~2회 시기능훈련을 실시하였다.

시기능훈련을 통하여 시기능평가를 진행한 원거리와 근거리 외사시각, 원거리와 근거리 감각융합, 근거리 입체시, 폭주근점, 버전스용이성, 조절용이성에서 향상을 보였으며, 시지각이 모두 유의하게 향상되었다. 시지각에서 가장 큰 변화를 보이는 것은 형태배경이였으며 순차적기억이 가장 낮았다. 또한 안구운동 변화는 시기능이 향상됨에 따라 유의하게 향상되었으며 수평평가(홱보기)가 특히 향상되었다.

시기능훈련은 간헐성외사시를 가진 학령기아동의 시기능을 향상시켰으며 시지각과 안구운동이 개선되었다. 또한 시기능 향상으로 인한 외사시 각도의 감소로 외관상 이미지가 개선됨을 확인하였다.

Abstract

School-age children with intermittent exotropia underwent examinations to assess changes in visual perception and eye movement following vision therapy.

Vision therapy was conducted once or twice a week for six months in 30 children with intermittent exotropia and visual functional abnormalities.

Vision therapy resulted in improvements in various visual function evaluations, including distance/near exotropia angle, distance/near sensory fusion, near stereopsis, near fusion vergence, near point of convergence, vergence facility, and accommodative facility. Visual perception also significantly improved, with visual figure-ground (FGR) showing the greatest change and sequential memory (SEQ) showing the least improvement. Moreover, eye movement significantly improved alongside visual function enhancement, particularly in horizontal evaluation (saccades).

Vision therapy enhanced visual function in school-age children with intermittent exotropia. It also improved visual perception and eye movement. Additionally, the reduced angle of exotropia resulting from improved visual function was found to enhance their appearance.

Keywords:

Intermittent exotropia, Vision therapy, Visual function, Visual perception, Eye movement키워드:

간헐성외사시, 시기능훈련, 시기능, 시지각, 안구운동서 론

고차원적인 뇌피질 기능을 포함한 시각정보처리는 능력에 따라 학령기 아동의 읽기 및 수학 점수와 연관이 있으며 학업성취도에 관련이 있다.[1] 아동의 학업 수행 능력을 위해 시력, 조절, 버전스, 사시유무, 약시 등을 평가하고 시기능이상이 없는지 확인해야 한다.[2,3] 만약 시기능이상이 존재한다면 물체가 흐려 보이거나, 보는 위치를 놓치는 등 일상생활의 불편 증상이 나타나 삶의 질 저하의 요인이 된다.[4] Rouse 등[5]은 시기능이상 중 가장 흔한 폭주부족(convergence insufficience, CI) 아동이 폭주부족이 없는 아동보다 주의력 결핍 과잉 행동 장애(attention deficit hyperactivity disorder, ADHD)로 진단될 확률이 3배나 높다고 보고하였다. 이처럼 시기능이상으로 인한 행동장애와 ADHD는 증상이 동일하기 때문에 오인하기 쉽다.

사시는 단순하게 외관상 두 눈이 올바르게 정렬하지 못하는 것을 의미하며 더 나아가서는 시각발달 장애의 문제 이다.[6] 사시의 여러 종류 중 간헐성 외사시는 한국을 포함한 동아시아 및 동남아시아에서 더 많은 유병률을 보인 다.[7,8] 외관적으로는 간헐성외사시는 강한 억제가 지속되면 항상성외사시로 진행 될 수 있다.[9] 기능적으로도 아동의 읽기속도의 문제로 인한 읽기장애 및 학습장애로 유발 가능성이 있다.[10]

간헐성외사시를 해결하기 위해 다양한 교정 방법으로는 사시수술[11], 가림패치 또는 안경교정[12], 시기능훈련[13] 등이 있다. Hatt 등[14]은 침습적인 방법인 사시수술의 성공 기준은 안위 정렬로 국한되어 감각 기능(입체 시력)에 미치는 영향에 대해 논평이 불가능하며 수술이 때때로 입체 시를 감소시키거나 잃는 결과를 가져올 수 있다고 보고하 였다. 비침습적인 방법으로는 우선 광학적인 교정부터 시행한다. 도수를 완전교정 또는 과교정으로 보정하거나 프리즘을 보정하는 방법 등이 있다.[15,16] 그러나 지속적으로 도수를 과교정하게 되면 간헐성외사시에서 내사시로 유발 될 수 있으며 이론적으로 근시 진행에 대한 우려가 있다.[17] 약 300년 동안 사용하던 방법 중 하나인 가림패치법은 사시성 약시에게 도움이 되는 것으로 알려졌지만, Zhou 등[18]은 약시의 특징인 양안 불균형을 줄이기보다는 더 나빠질 수 있음을 보고하였다. 마지막 시기능훈련에 대해 Huang 등[19]은 기존 가림패치에 반응하지 않고 양안에 약시가 있는 아동이 시기능훈련을 진행하여 시력 및 입체시의 개선을 보고하였다. Ma 등[20]도 시기능훈련을 통해 간헐성외사시 아동이 근거리 외사시 각도에서 유의한 변화가 관찰됨을 보고하였다. 이처럼 시기능 훈련은 약시나 사시뿐만 아니라 학습 장애가 있는 아동의 읽기에 도움을 준다고 알려져 있다.[21]

시지각은 감각자극을 인식하고 두 눈이 본 것을 의미 있게 해석해야 하는 것을 의미한다. 이처럼 일상생활에 필요한 기술인 시지각에 문제가 있는 아동은 학습 및 행동 장애와 정서 및 사회적 요소에도 문제를 초래한다.[22] 시지 각의 어려움이 있다면 숫자 중 6과 9를 헷갈려하는 시각적 문제가 발생된다.[23] 읽기능력의 요소 중 읽기 속도, 독해력, 읽기 오류를 방지하기 위해서는 시지각능력 향상이 필요하다고 보고하였다.[24] 시기능이상이 있는 아동은 시지각과 학업성취도가 현저하게 낮았으며[25] 사시에서 발견되는 시지각 변화는 대뇌의 결핍의 연관이 있을 수 있으며 사시가 더 심해질수록 시지각 변화가 더 많이 발생 된다.[26]

안구운동은 시각발달의 중요 요소 중 하나이며 크게 두가지로 분류된다. 천천히 따라 보면서 보고 있는 목표의 모든 움직임을 추적하고 흐릿함을 최소화하는 따라보기 (pursuit)와 빠르고 짧은 움직임으로 새로운 시각적 이미지를 중심와로 빠르게 이동하는 홱보기(saccades)이다.[27] 예를 들면 스포츠 중 테니스, 야구, 농구, 축구 등과 같은 구기종목은 결정적인 순간에 공을 보기 위해 빠르고 정확한 안구운동이 되어야 한다.[28] 대표적으로 읽기능력에 문제가 있는 아동은 따라보기와 홱보기에도 저조함을 보인다.[29] 안구운동이상으로 인한 난독증적 문제는 읽을 때 역행적인 눈의 움직임이 많이 발견된다.[30] 시기능이상을 동반한 간헐성외사시 아동도 eye tracker를 통하여 안구움직임을 확인시 90%가 1.5초 이내 외사시를 보이며 주시가 불안정 하게 나타났다.[31]

현재 간헐성외사시와 시기능이상이 있는 환자들을 대상으로 입체시와 버전스 및 조절의 상관관계 연구는 많이 진행되었다.[32,33] 하지만 간헐성외사시의 안구운동 및 시지각에 대한 상관관계 연구는 비교적 적다. 지금까지 학령기 아동을 대상으로 간헐성외사시 치료를 위한 시기능훈련은 진행되었으나 안구운동과 시지각에 관련된 결과는 없었다. 또한 시지각을 평가하는 도구인 TVPS-4 및 VMI-6를 사용해 약시유무에 따른 사시가 시지각 및 시기능에 미치는 영향은 분석하였으나 시기능훈련을 통한 개선에 대한 연구는 이루어지지 않았다. 현재 시지각 관련 연구는 시기능 향상으로 인한 시지각의 향상 연구보다는 감각통 합훈련을 통해 변화된 시지각 향상에 대한 연구가 대부분 이다.

따라서 본 연구에서는 간헐성 외사시를 가진 시기능 이상자를 대상으로 시기능훈련을 통하여 시기능변화와 시기 능이 향상됨에 따라 시지각 및 안구운동에 미치는 영향에 대해 알아보고자 한다.

대상 및 방법

1. 대상

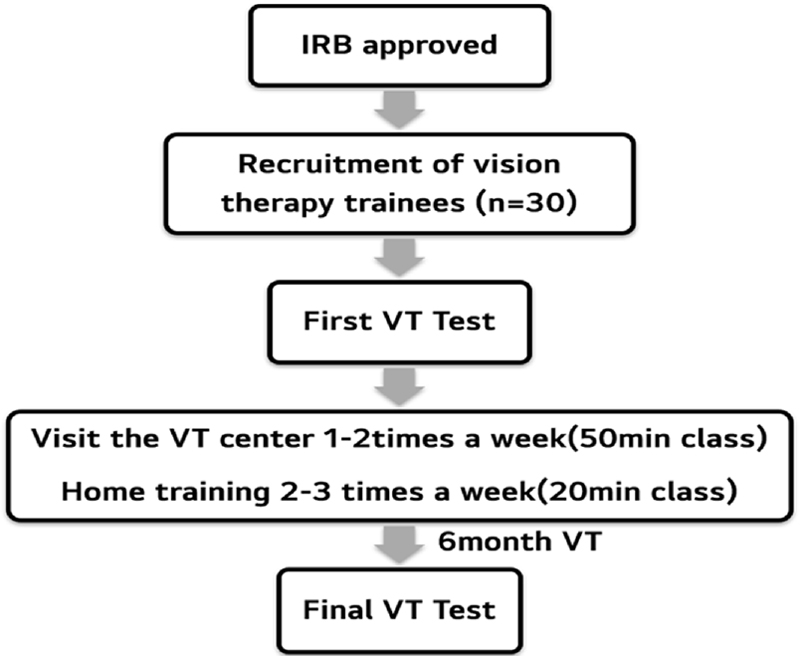

본 연구는 대구가톨릭대학교 IRB센터에서 승인(CUIRB-2023-0048)을 받았다. 간헐성외사시 초등학생 아동들을 대상으로 연구참여 희망자를 모집하였으며 훈련은 경기도 용인시에 위치한 한국시기능훈련 기흥센터에서 받았다. 시기능이상을 동반한 간헐성외사시 아동은 초등학생으로 6세에서 13세이며 30명(9.06±2.81세, 남 18명, 여 12명)이 다. 시기능훈련을 통하여 시기능 전·후의 변화를 확인하였고 시기능 향상을 통한 시지각, 안구운동 변화를 확인하였 다. 연구흐름도는 Fig. 1에 제시하였으며, Table 1에는 연구포함 및 연구제외 대상을 제시하였다.

2. 방법

검사 환경에 대한 오차를 줄이기 위해 동일한 검사실과 동일한 조도로 평가하였다. 검사자 간의 검사 방법의 오차를 줄이기 위해 처음 평가한 검사자가 마지막 평가까지 맡아서 실시하였다. 원/근 도수를 완전교정 후 최대 교정 시력으로 평가하였다.

1-1) 외사시각은 편위량을 확인하기 위해 수평프리즘 (Bernell, USA) & occluder(Bernell, USA)를 사용하여 프리즘교대가림검사(prism alternate cover test, PACT)로 검사하였다. 원/근거리 모두 양안단일시를 유지한 뒤 교대가림검사(alternate cover test, ACT)를 통하여 안구움직임이 타각적으로 보이지 않는 시점에 프리즘 양을 사시각으로 정하여 기록하였다.

1-2) 감각융합평가는 분리사위 검사 중 대표적인 평가로 W4D test(worth 4 dot test)를 사용하였다. 원거리 W4D test는 5m에서 근거리 W4D는 눈앞 40cm에서 실시하였다. 불빛이 5개를 보이면 복시, 4개로 보이면 정상융합, 3개로 보이면 우안억제, 2개가 보이면 좌안억제를 그려서 확인 하였다.

1-3) 근거리입체시 평가는 파리 입체 검사(stereo fly test “the standard”, stereo optical, USA)를 이용하였다.

1-4) 근거리 융합버전스 평가(near fusion vergence test, Near FV)는 안경을 장용해야 하는 피검자라면 완전교정상 태에서 양안을 개방하고 40 cm거리에 0.7 세로시표를 제시한다. B.I Prism bar를 먼저 덧대어서 1 △ B.I부터 시작 하여 흐린점(blur point)과 회복점(recover point)는 제외하고 시표가 처음 두 개로 분리되었을 때 분리점(break point)만 기록하였다. 또한 프리즘으로 인한 오류를 최소화 하기 위해 음성융합버전스(negative fusional vergence, NFV) 측정한 뒤 양성융합버전스(positive fusional vergence, PFV)를 평가하였다.

1-5) 폭주근점 평가(near point convergence test, NPC)는 양안을 개방하고 눈앞 40 cm에서 소아용고정스틱(pediatric fixation stick, Bernell, USA)이 하나로 선명하게 보이도록 양안단일시를 인지하게 하고 평가를 진행한다. 만약 3회 측정 동안 양안단일시를 인지하지 못한다면 40 cm로 기록 하였다.

1-6) 버전스용이성 평가(vergence facility test, VF)는 고정된 벡토그램(fixed vectogram no.9, Bernell, USA)를 사용하여 눈앞 40 cm 거리에 두고 완전교정상태에서 양안을 개방하고 편광안경을 장용 후 4번과 6번의 줄의 문자가 동시에 보이는지 물어본다. 이 때 단안 주시를 하지 않고 양안으로 주시하는지 평가하였다. 양안단일시가 가능하다면 3 △ B.I/12 △ B.O 플리퍼(Bernell, USA)를 눈앞에 제시하여. 먼저 3 △ B.I을 먼저 덧대어서 시표가 선명한지 인지 후 플리퍼를 회전하여 12 △ B.O를 덧대어 선명하게 인지한다. 플리퍼를 지속적으로 회전하여 3 △ B.I 1회와 12 △ B.O 1회의 합인 2회를 1 cpm으로 기록하였다. 초시 계로 1분간 반복한 횟수를 측정하여 cpm으로 기록하였다. 처음 편광시표를 제시된 상태에서 억제가 지속된다면 0cpm으로 기록하였다.

1-7) 조절용이성 평가(accommodative facility test, AF)는 단안과 양안으로 각 3번의 평가를 진행하였다. 완전교정된 상태에서 (+)렌즈를 먼저 보여준 뒤 시표가 선명함을 인지하면 표기된 문자를 읽고, 그다음 플리퍼를 회전하여 (-)렌즈를 덧대어 선명함을 인지하면 표기된 문자를 읽는 다. 플리퍼를 지속적으로 회전하며 (+)렌즈 1회와 (-)렌즈 1회의 합인 2회를 1 cpm으로 기록하였다. 초시계로 1분간 반복한 횟수를 측정하여 cpm으로 기록하였다. 성인보다 아동이 단안, 양안 모두 낮은 cpm을 보이는 연구결과가 있으며 이를 기반으로 평가하였다.[34,35]

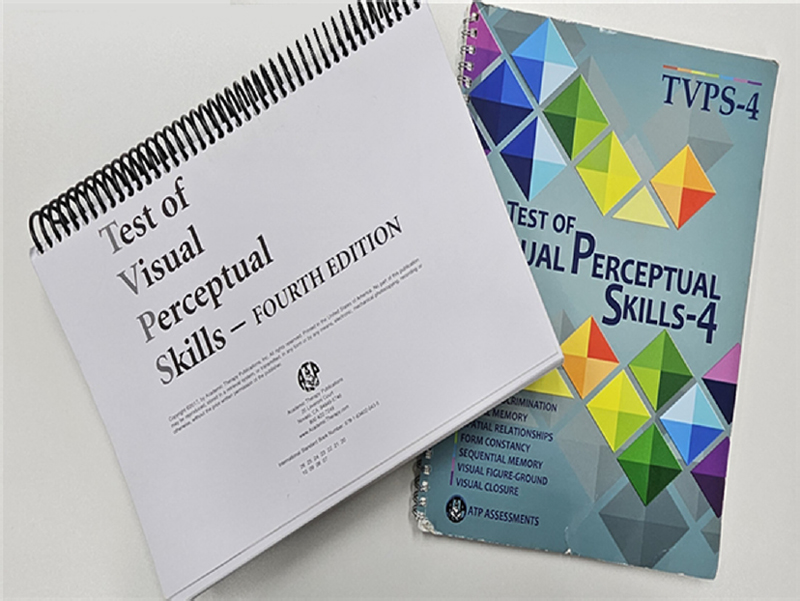

1-8) 시지각 평가(test of visual perceptual skills-fourth edition, TVPS-4)는 7가지 항목이며 시각식별(DIS), 시각 기억(MEM), 공간관계(SPA), 형태향상성(CON), 순차적기 억(SEQ), 형태배경(FGR), 시각폐쇄(CLO)로 구성 되어있 다. 각 영역별 문항 수는 예시 2문항과 본문 18문항으로 예시 문항 제외한 총 126문항으로 구성되었다. 시지각평 가는 5세 0개월에서 21세11개월까지 연령범위이며 운동 능력이 배제된 평가로서 장애아동이나 미취학아동도 응답 형식으로 쉽게 이용이 가능한 평가이다.[36] 각 문항의 총 점수와 전체문항의 총 점수를 연령에 맞게 환산한 뒤 백분율로 나타내었다. 검사 도구는 Fig. 2에 제시하였다.

1-9) 안구운동평가(developmental eye movement, DEM)는 연습 평가 1회로 먼저 방법을 읽힌 뒤 본 평가 3번의 테스트를 진행하였다. Test A, B는 수직평가로 되어있으며 읽기-말하기의 자동성을 측정하며 Test C는 수평평가를 홱보기이상 유무를 측정하였다. 오류에 관한 기준은 4가지(substitution, ommision, addition, transposition)로 분류하여 기록하고 각 평가의 초(sec)를 합산하고 기록한 오류를 포함하여 계산한 뒤 DEM비를 측정하였다. 안구운동 평가는 6세0개월에서 13세11개월 연령범위이며 각 나이에 맞게 환산한 뒤 백분율로 나타내었다. 안구운동이상의 유형은 Table 2에 제시하였다.

6개월 동안 한국시기능훈련 기흥센터에 방문하여 시기능훈련(office-based vision therapy)을 주 1-2회 50분(1회당) 진행하였고, 가정 시기능훈련(home vision therapy)을 주2-3회 약 20분(1회당) 진행하였다. 간헐성외사시 아동들이 오랜 집중이 힘든 경우가 많아 2-3가지씩 훈련을 진행하 였다. 시기능훈련은 1:1로 진행되었으며 대상아동의 상태를 파악한 뒤 개인의 능력에 맞춰 진행하였다. 간헐성외사시 아동의 단안 및 양안의 최대교정시력이 0.8 미만이거나 좌우안 최대 교정시력이 두 줄 이상 차이나는 대상자는 약시로 분류하였다. 대부분 간헐성외사시 아동들은 약시가 존재하였으며 약시로 분류가 된 아동은 억제의 정도에 따라 중심외주시가 나타나며 이를 위해 훈련을 통하여 중심주시을 할 수 있도록 초반훈련으로 선택하였다. 그 후 개인의 능력 및 상태를 수시로 확인하며 단안시, 양안시 훈련으로 진행하였다. 시기능훈련 도구 및 방법은 상태에 따라 분류하여 Table 3과 같이 진행하였다.

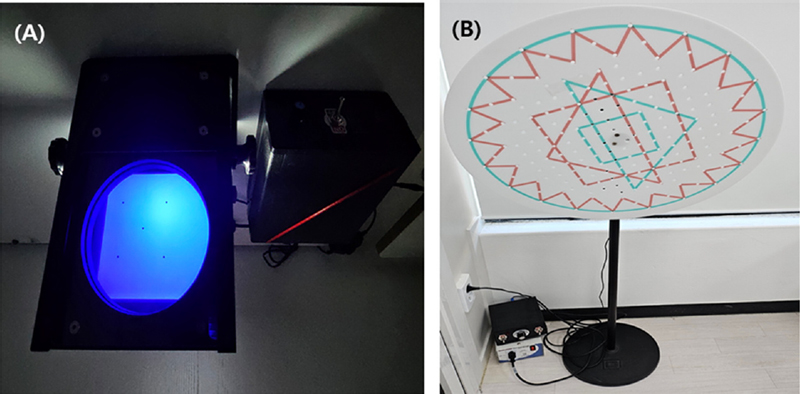

센터에서는 훈련 초반부에는 약시안의 개선 및 중심외 주시를 제거하기 위해서 억제제거를 필수적으로 진행한다. 이를 위해 감각융합검사(W4D)를 확인하여 원거리와 근거리 중 억제가 한 부분이라도 나타난다면 억제제거 훈련을 먼저 진행하였다. 이어서 단안시 훈련을 진행시 단안안구 운동과 조절훈련을 중심으로 진행하였다. 조절훈련은 처음에는 단안으로 실시하며 개인의 상태에 따라 맞는 단계를 사용하였다. 시기능훈련 초반부 도구 중 하나는 Fig. 3와 같이 진행하였다.

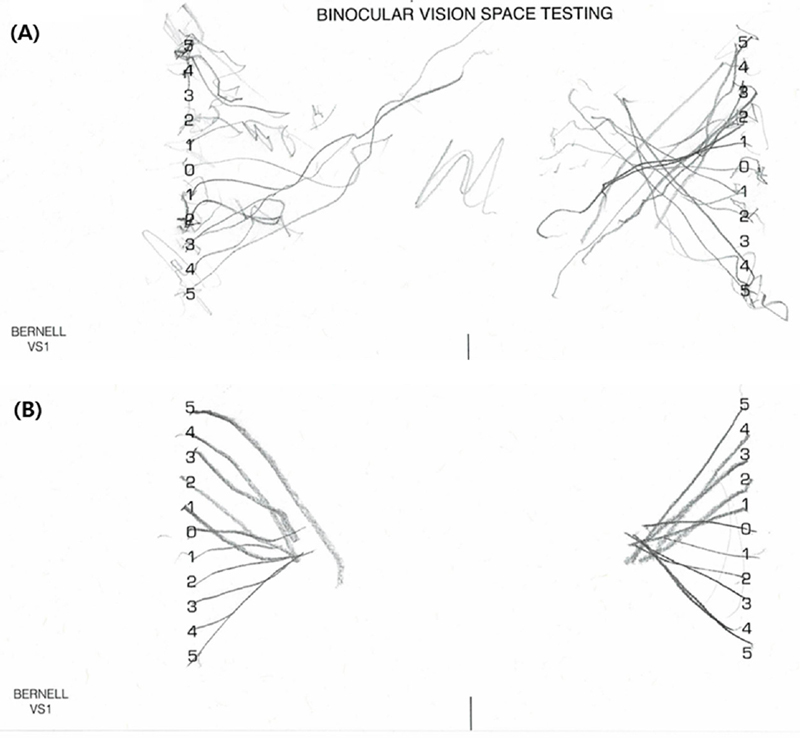

억제제거와 단안시훈련이 잘 이루어지면 훈련 후반부에는 버전스, 입체시, 눈모임근점, 양성융합력 중심으로 진행하였다. 아동의 시기능 편차에 따라 추가적으로 훈련이 가능한 아동은 자유공간훈련을 진행하였다. 시기능훈련 후반부 도구 중 하나는 Fig. 4와 같이 진행하였다.

훈련을 진행하면서 신체훈련과 안구운동훈련은 첫 훈련부터 마지막 훈련까지 진행하였다. 신체활동을 함께 진행 하면 시기능훈련 결과도 다르게 나타남으로 신체훈련이 필요하다.[37] 따라보기와 홱보기의 향상을 위해 단안안구 운동을 시작으로 억제제거 정도에 따라 강도를 조정하며 다양한 안구운동 도구를 사용하였다.

통계 처리 방법은 IBM SPSS(ver.29)를 사용하였다. 시기능훈련을 통한 시기능이상의 전과 후, 시기능훈련을 통한 시지각(TVPS-4)의 전과 후, 시기능훈련을 통해 안구운동(DEM)의 전과 후를 비교분석 하였다. 두 그룹 모두 정규분포를 따르기에 모수 통계를 사용하여 데이터를 표현 하였고 대응 표본 t-검정(paired sample t-test)을 사용하였다. 분석결과에 따라 평균(mean)과 표준편차(SD)를 산출 하였다. 유의 수준은 *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.05로 판정 하였다.

결과 및 고찰

1. 시기능훈련 후 시기능 변화

원거리 외사시각은 Table 4에 제시된 바와 같이 훈련 전 17.07 △에서 훈련 후 12.27 △으로 4.80 △감소하였으며, 근거리 외사시각은 20.53 △에서 7.57 △으로 12.96 △감 소하며 통계적으로 유의함을 확인하였다(p<0.001). 기존 연구에서는 시기능훈련 후 평균 근거리 외사시각이 통계 적으로 유의하게 감소하였고 원거리 외사시각은 통계적으로 유의하지 않았다[20]는 결과로 본 연구와 차이가 발생하 였다. 이는 3개월간의 훈련으로 이루어진 기존 연구는 훈련기간이 짧아 효과가 제대로 이루어지지 않은 상태이었으므로 6개월의 훈련기간을 가진 본 연구에서의 결과와 보다 원거리 외사시각이 유의성 차이를 보인것으로 판단 된다. 또한 test-retest date를 기반으로 10 △이상 변화는 중요한 변화라고 제안한 연구에[38] 근거하면, 본 연구의 근거리 외사시각의 감소는 중요한 변화의 양이며 충분한 의미가 있다고 본다.

원거리 감각융합 이상자는 훈련 전 63%에서 13%로 50%감소하였으며, 근거리 감각융합 이상자는 43%에서 3%로 40% 감소하였다. Foster 등[39]은 간헐성 외사시 환자가 초기 방문 시에 근거리 외사시각이 클수록 감각 결과가 좋지 않음으로 조기 개입이 필요할 수 있다고 보고 하였다. 또한 간헐성외사시 환자는 약시, 억제, 복시, 이상 망막대응이 보고되며 감각융합 및 입체시에 대한 중요성이 제시된다.

근거리 입체시는 훈련 전 664.33 sec에서 훈련 후 46.33 sec으로 618 sec 감소하여 유의함을 확인하였다(p=0.01). Xi 등[40]은 사시 수술 후 입체시가 반드시 생기지는 않음 으로 기능적 가소성 촉진 및 입체시 복원 향상을 위해 사시 수술 후 추가적인 전략이 필요하다고 보고 하였다. 본 연구를 통하여 시기능훈련이 간헐성외사시 사시 수술 후 추가 전략으로 가능함을 확인하였다.

근거리 양성융합력(PFV)의 분리점은 훈련 전 13.30 △에서 훈련 후 39.17 △로 25.87 △상승하여 유의한 향상을 나타내었다(p<0.001). 근거리 음성융합력(NFV)의 분리점은 훈련 전 14.17 △에서 훈련 후 22.10 △로 7.93 △상승 하였다. 근거리 융합력의 정상범위는 양성융합력은(PFV) 분리점은 35 △이며 음성융합력(NFV) 분리점은 16 △이 다.[41] 낮은 양성융합력(PFV)를 가진 간헐성 외사시 아동은 훈련 후 정상 융합력을 회복하여 도움이 됨을 입증하 였다. 평가를 진행하는 상황에서 중요하게 보아야 할 것은 간헐성이기 때문에 융합력의 가변성이 제시된다.[42] 원거리와 근거리 중 더 큰 사시각이 있는 곳에 따라 융합력의 변동 폭이 있을 것으로 판단된다. 그러므로 같은 환경에서 검사가 이루어져야 하며 검사시 반복측정을 3회 이상을 권장한다.

폭주근점(near point of convergence, NPC)은 18.52 cm 에서 4.87 cm로 13.65 cm만큼 변화하여 유의한 감소현상을 나타내었다(p<0.001). 폭주근점의 정상값은 안구회선점 에서 주시물체까지 6 cm이다.[43] 본 연구에서는 폭주근점이 13.65 cm감소함을 확인하였다. 간헐성외사시 아동 중원거리보다 근거리의 사시각도가 더 큰 아동은 눈모임 부족형을 의미하며 실제로 폭주부족(CI)를 가진 초등학생 아동들에게 시기능훈련을 통하여 NPC를 개선하는 것이 본 연구와 일치하였다.[44] 이러한 폭주부족은 시기능훈련이 효과적인 방법으로 제시되며 많은 연구가 이루어졌다.[45] Rouse 등[46]은 학령기아동의 CI 비율이 17.6%에 달한다고 보고하였다.

버전스용이성(vergence facility, VF)은 훈련 전 4.80 cpm 에서 훈련 후 15.65 cpm으로 10.85 cpm 상승하였다. 버전스용이는 입체시가 없는 타겟보다 입체시가 있는 타겟이 더 어려움으로 횟수가 낮게 측정되며[47] 연령에 관계없이 1분당 15 cpm이 정상이다. 만약 억제가 존재한다면 입체시 타겟 중 억제된 곳이 보이지 않는 경우가 발생한다. 또한 버전스용이를 진행하는데 시간이 지날수록 점점 이향 운동의 속도가 낮아지는 경우는 버전스용이 지속부족으로 융합의 질이 떨어짐을 의미한다. 시기능훈련을 통해 억제 제거 후 융합의 질을 개선 해준다면 일상생활에 도움이 될 것으로 보여진다.

조절용이성(accommodative facility, AF)은 단안과 양안으로 평가를 진행하였고 우안 조절용이성(OD AF)는 훈련 전 7.35 cpm에서 훈련 후 17.90 cpm으로 10.55 cpm 상승하 였다. 좌안 조절용이성(OS AF)는 훈련 전 7.10 cpm에서 훈련 후 18.43 cpm으로 11.33 cpm 상승하였다. 양안 조절용이 성(OU AF)는 훈련 전 6.25 cpm에서 훈련 후 15.63 cpm으로 9.38 cpm 상승하였다. 시기능훈련 후 정상 조절용이 값인 11 cpm 보다 높은 결과를 나타내었다.[34] 본 연구에서는 좌안에 큰 변화와 차이를 보였으며 시기능훈련 후 가장 높은 cpm값을 가지는 것으로 보아 연구 참가자들이 주로 좌안에 더 많은 변화를 가진 것으로 보인다. 조절이상 자에게 시기능훈련을 진행하여 개선된 연구는 많이 보고 되었다.[48,49] Shin 등[50]은 단순 기능 장애와 중점을 두는 것이 아니라 학문 영역(읽기, 수학, 사회, 과학)에서 기능 장애와 학업 점수 사이에 유의한 관계가 있는 것으로 보고하였고, 최근 연구에서는 조절 기능장애 아동이 주의력과 연관이 있음을 보고하였다.[51] 보고된 두 연구 모두 시기능훈련을 통해 학습과 주의력이 향상됨을 확인하였다. 학령기 아동은 학습이 시작되는 중요한 시기임으로 간헐 성외사시의 시기능 정상, 안정화가 필수이다.

2. 시기능훈련 전·후 시지각 변화

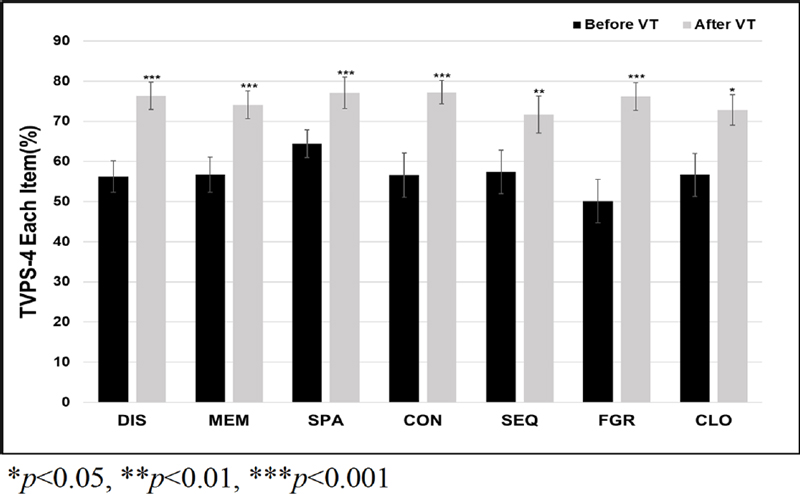

시기능훈련 전·후의 시지각 변화를 비교하기 위하여 시지각평가(TVPS-4)를 실시하였으며 각 항목에 관한 전,후 비교는 Fig. 5에 나타내었다.

시각식별은 시기능훈련 후 20.1% 향상됨을 확인하였다. 선행연구에서 시각식별이 읽기와 관련된 글자나 단어인 경우 읽기능력이 뛰어난 아동과 저조한 아동의 차이가 분명히 있음을 보고하였다.[52]

시각기억은 시기능훈련 후 17.4% 향상됨을 확인하였으며 공간관계는 시기능훈련 후 12.67% 향상됨을 확인하였 다. 공간관계는 향상은 되었으나 훈련 전과 후의 차이가 가장 적게 나타나 기존 선행연구와 일치한 결과를 보였다.[53]

형태항상성은 시기능훈련 후 20.66% 향상 됨을 확인하 였으며 본 연구에서도 시기능훈련 후 가장 높은 퍼센트를 보였다. 형태항상성기술은 음운처리가 동시에 발달되며 읽기 관련 시 같이 상용됨이 높다고 보고되므로 중요한 기술 중 하나이다.[54]

순차적기억은 시기능훈련 후 14.37% 향상되었으며 형태-배경(FGR)은 시기능훈련 후 26.07% 향상됨을 확인하 였다. Brown[55]은 순차적기억과 형태-배경이 시각-운동협응 실행에 중요한 역할을 나타내며 운동성을 포함한 시지 각평가 중 하나인 VMI를 예측하는데 도움이 되는 것으로 보고하였다.

시각폐쇄는 16.17% 향상됨을 확인하였다. 뇌손상을 가진 환자에게 시각폐쇄 검사시 저조함을 보인다고 알려져 있다. 뇌졸중(cerebrovascular accident, CVA) 환자가 시기 능과 시지각은 상관관계가 있음을 보고하며 기본 시기능 평가부터 시작되어야 된다고 보고하였다.[56]

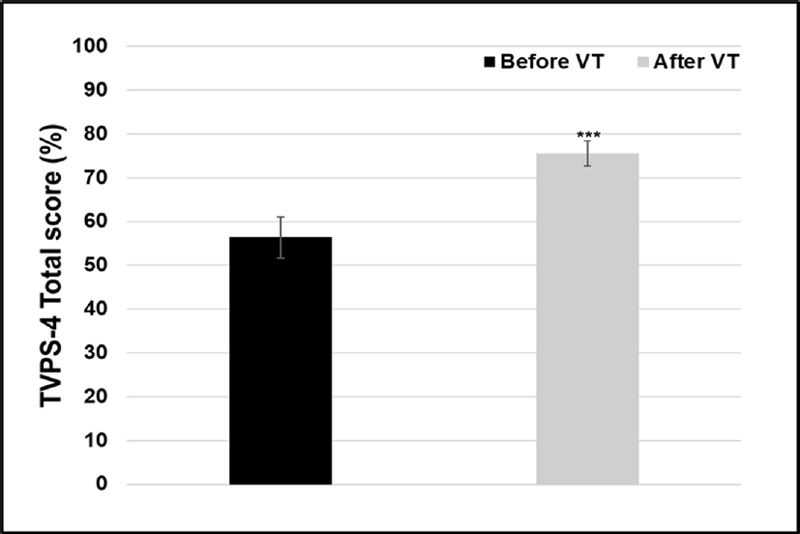

총점수는 19.13% 향상됨을 확인하였다. 100명을 기준으로 훈련 전 44등에서 훈련 후 25등으로 19등 올랐다. 총 점수에 관한 전,후 비교는 Fig. 6에 나타내었다.

시기능개선은 학습과 밀접한 연관을 보이며 더 나아가 서는 두 눈으로 안정된 시각화를 통해 의미 있게 해석하는 시지각과도 연관성이 깊다는 것을 알 수 있다. 또한 시기능훈련 중 하나인 안구운동을 통하여 시지각 개선으로 인해 안구운동과 시지각이 깊은 연관이 있음을 확인하였 다. 최근 연구에서 시각식별이 읽기능력과 안구운동성에 서로 영향을 주며 시각정보처리기술은 기초학습능력과 관련이 있음을 확인하였다.[57]

이처럼 간헐성외사시 아동이 시지각훈련을 진행하지 않고도 시기능훈련만으로 개선이 되어 시기능훈련 후에 부족한 시지각을 평가하여 시지각훈련을 추가적으로 진행한 다면 학습과 시각정보처리에 있어 큰 도움이 될 것으로 판단된다.

3. 시기능훈련 전·후 안구운동 변화

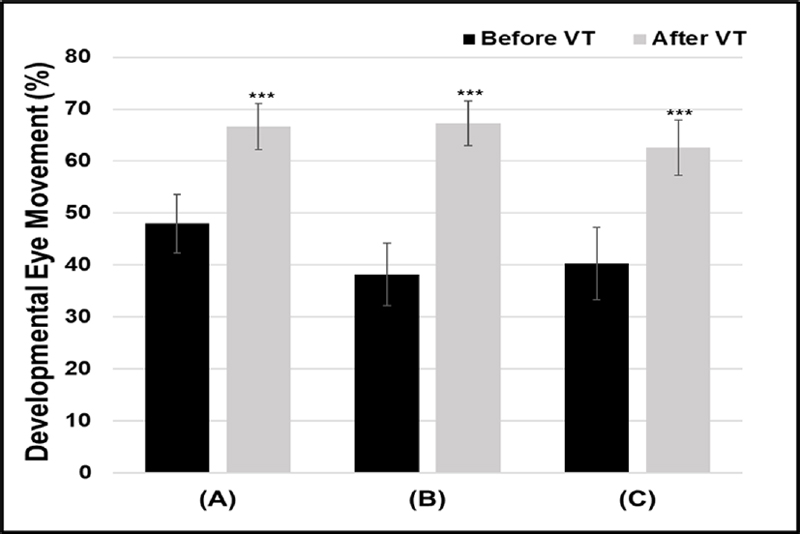

시기능훈련을 통해 안구운동의 변화를 안구운동평가 (DEM)를 통해 세분화해서 확인하였다. DEM에 관한 전, 후 비교는 Fig. 7에 나타내었다.

읽기-말하기의 자동성을 평가하며 따라보기가 올바른지 확인하는 수직평가는 시기능훈련 후 18.66% 향상됨을 확인하였다. Hirota 등[58]은 간헐성외사시 환자의 양안 안구 운동의 움직임을 확인하고 양안협응이 유지되는지를 조사 하였는데 한눈으로만 보는 단안시가 유의하게 증가하였다. 또한 거리가 50 cm보다 20 cm에서 단안 보기가 더 이루어 지며 읽기 성능이 저하된다고 보고하였다.

읽기-말하기의 자동성을 포함하여 홱보기가 올바른지 확인하는 수평평가는 시기능훈련 후 29.1% 향상됨을 확인하였다. 간헐성외사시 유형 중 폭주부족형은 홱보기 저조로 인해 같은 줄을 반복해서 읽는 것과 관련이 있다고 보고하였다.[59] 따라보기를 평가하는 수직평가를 포함하여 수평평가 또한 읽기성능에 문제를 일으킨다. 따라보기와 홱보기가 읽기성능에 영향을 미치며 두 안구운동은 필수 적으로 훈련해야 한다.

DEM비는 22.27%로 향상되었다. DEM비는 조정된 수평평가 값에 조정된 수직시간 값을 나누는 것으로 따라보기와 홱보기가 정상화 되면 DEM비가 향상됨을 알 수 있다. 올바른 단안 및 양안 안구운동이 향상되면 위의 선행 연구에서 다루듯이 읽기에 향상을 기대할 수 있다. 읽기는 보고 말하는 시각-언어통합이 중요하며, 쓰기는 보고 손으로 쓰는 시각-운동협응이 중요하다. 안구운동은 소뇌 영역에 있는 광범위한 네트워크이며 특히 안구 운동 제어, 즉 홱보기의 정확성과 효율을 유지하게 한다.[60] Connolly 등[61]은 ADHD나 자폐 스펙트럼 장애(autism spectrum disorder, ASD)가 홱보기에 어려움을 느끼는데 소뇌 기능 장애와 관련이 있다고 보고하였다. Lee 등[62]은 시기능훈련을 통해 ADHD증상의 아동들에게 도움이 되는 것으로 보고하 였다. 단순히 눈의 근육을 풀어주는 스트레칭의 운동법이 아니라 뇌와 관련이 깊다는 것을 알 수 있다.

본 연구에서 간헐성외사시 아동의 1차적으로 근거리에서 개선되는 시점으로 최소 6개월로 생각한다. 그러나 예후가 좋은 폭주부족 환자라도 동기가 부족하면 실패할 수 있고, 예후가 좋지 않더라도 강한 동기가 있으면 시기능훈련을 진행 할 필요성이 있다. 따라서 강한 동기와 적극적인 참여는 간헐성외사시 아동뿐만 아나라 시기능훈련이 필요한 모든 훈련자들에게 양안시 이상의 개선에 좋은 결과를 얻을 수 있을 것이다.

본 연구는 간헐성외사시 아동에 대한 6개월간의 시기능 훈련으로 분석하였기에 훈련의 지속성 및 장기적인 효율 성에 대한 검증을 거치지 못한 한계점을 가지고 있다. 학령기아동은 학습이 시작되는 중요한 시기이므로 간헐성외사시의 시기능 정상 및 안정화가 필수이며, 시기능의 유지를 위해 추가적인 시기능훈련이 필요할 수도 있을 것으로 본다.

결 론

간헐성 외사시를 가진 시기능 이상 아동을 대상으로 시기능훈련을 진행하여 시기능의 변화를 살펴보고 시지각과 안구운동 변화를 살펴보았다. 시기능훈련을 통해 간헐성 외사시 아동의 시기능이 향상되었으며, 시기능 향상으로 인해 시지각 및 안구운동도 향상됨을 확인하였다. 본 연구를 통해 외사시 각도의 감소로 외관상 이미지 개선에 도움을 줄 수 있었으며, 시기능훈련만으로도 시지각과 안구 운동이 개선됨을 확인할 수 있었다.

Acknowledgments

본 연구는 2021년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구 사업 (No. 2021R1F1A106332211)으로 연구되었습니다.

References

-

Hopkins S, Black AA, White SLJ, et al. Visual information processing skills are associated with academic performance in Grade 2 school children. Acta Ophthalmol. 2019;7(8):e1141-e1148.

[https://doi.org/10.1111/aos.14172]

-

Vagge A, Pellegrini M, Iester M, et al. Motor skills in children affected by strabismus. Eye. 2021;35(2):544-547.

[https://doi.org/10.1038/s41433-020-0894-0]

-

Hatt SR, Leske DA, Castañeda YS, et al. Association of strabismus with functional vision and eye-related quality of life in children. JAMA Ophthalmol. 2020;138(5):528-535.

[https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2020.0539]

-

Burton MJ, Ramke J, Marques AP, et al. The lancet global health commission on global eye health: vision beyond 2020. The Lancet Global Health. 2021;9(4):e489-e551.

[https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00138-8]

-

Rouse M, Borsting E, Mitchell GL, et al. Academic behaviors in children with convergence insufficiency with and without parent-reported ADHD. Optom Vis Sci. 2009;86(10):1169-1177.

[https://doi.org/10.1097/OPX.0b013e3181baad13]

-

Xi S, Zhou Y, Yao J, et al. Cortical deficits are correlated with impaired stereopsis in patients with strabismus. Neurosci Bull. 2023;39(7):1039-1049.

[https://doi.org/10.1007/s12264-022-00987-7]

-

Han KE, Baek SH, Kim SH, et al. Prevalence and risk factors of strabismus in children and adolescents in South Korea: Korea National Health and Nutrition Examination Survey, 2008–2011. PLoS One. 2018;13(2):e0191857.

[https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191857]

-

Goseki T, Ishikawa H. The prevalence and types of strabismus, and average of stereopsis in Japanese adults. Jpn J Ophthalmol. 2017;61:280-285.

[https://doi.org/10.1007/s10384-017-0505-1]

-

Jampolsky A. Characteristics of suppression in strabismus. AMA Arch Ophthalmol 1955;54(5):683-696.

[https://doi.org/10.1001/archopht.1955.00930020689010]

-

Fang C, Wu Y, Peng T, et al. Reading speed in school-age children with intermittent exotropia. Sci Rep. 2022;12(1):9423.

[https://doi.org/10.1038/s41598-022-13293-z]

-

Kushner BJ. Selective surgery for intermittent exotropia based on distance/near differences. Arch Ophthalmol. 1998;116(3):324-328.

[https://doi.org/10.1001/archopht.116.3.324]

-

Kushner BJ. Conservative management of intermittent exotropia to defer or avoid surgery. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 2019;23(5):256.e1-256.e6.

[https://doi.org/10.1016/j.jaapos.2019.06.010]

-

Ma MML, Kang Y, Chen C, et al. Vision therapy for intermittent exotropia: a case series. J Optom. 2021;14(3):247-253.

[https://doi.org/10.1016/j.optom.2020.05.006]

-

Pang Y, Gnanaraj L, Gayleard J, et al. Interventions for intermittent exotropia(review). Cochrane Database of Systematic Reviews. 2021;9:CD003737.

[https://doi.org/10.1002/14651858.CD003737.pub4]

-

Kim YC, Park SW. Effect of overcorrection (-)lens on stereo-acuity and angle of deviation in intermittent exotropia. J Korean Ophthalmic Opt Soc. 2013;18(3):305-311.

[https://doi.org/10.14479/jkoos.2013.18.3.305]

-

Hardesty HH. Treatment of under and overcorrected intermittent exotropia with prism glasses. Am Orthopt J. 1969;19(1):110-119.

[https://doi.org/10.1080/0065955X.1969.11981560]

-

Caltrider N, Jampolsky A. Overcorrecting minus lens therapy for treatment of intermittent exotropia. Ophthalmology. 1983;90(10):1160-1165.

[https://doi.org/10.1016/S0161-6420(83)34412-2]

-

Zhou J, Thompson B, Hess RF. A new form of rapid binocular plasticity in adult with amblyopia. Sci Rep. 2013;3(1):2638.

[https://doi.org/10.1038/srep02638]

-

Huang YT, Lin HJ, Liao WL, et al. Effects of vision therapy on bilateral amblyopia unresponsive to conventional treatment: a retrospective comparative study. Children. 2022;9(2):205.

[https://doi.org/10.3390/children9020205]

-

Ma MML, Kang Y, Scheiman M, et al. Office-based vergence and accommodative therapy for the treatment of intermittent exotropia: a pilot study. Optom Vis Sci. 2019;96(12):925-933.

[https://doi.org/10.1097/OPX.0000000000001454]

-

Hussaindeen JR. Shah P, Ramani KK, et al. Efficacy of vision therapy in children with learning disability and associated binocular vision anomalies. J Optom. 2018;11(1):40-48.

[https://doi.org/10.1016/j.optom.2017.02.002]

- Jaafar GAH. Development of visual perception skills in children. Psychol Educ. 2021;58(3):1546-1576.

- Richmond JE, Taylor M. Visual recognition difficulties: identifying primary school learners' directional confusion in writing letters and numbers. S Afr J Occup Ther. 2014;44(3):2-6.

-

Cayir A. Analyzing the reading skills and visual perception levels of first grade students. Univers J Educ Res 2017;5(7):1113-1116.

[https://doi.org/10.13189/ujer.2017.050704]

-

Goldstand S, Koslowe KC, Parush S. Vision, visual-information processing, and academic performance among seventh-grade schoolchildren: a more significant relationship than we thought?. Am J Occup Ther. 2005;59(4):377-389.

[https://doi.org/10.5014/ajot.59.4.377]

- Ibrahimi D, Gallegos-Duarte M. Visual-perceptual alteration in congenital strabismus. Proceeding of The 8th European Meeting on Visual and Physiological Optics. 2016;136-138.

-

Krauzlis RJ, Goffart L, Hafed ZM. Neuronal control of fixation and fixational eye movements. Phil Trans R Soc B. 2017;372(1718):20160205.

[https://doi.org/10.1098/rstb.2016.0205]

-

Land MF, McLeod P. From eye movements to actions: how batsmen hit the ball. Nat Neurosci. 2000;3(12):1340-1345.

[https://doi.org/10.1038/81887]

-

Hindmarsh GP, Black AA, White SLJ, et al. Eye movement patterns and reading ability in children. Ophthalmic Physiol Opt. 2021;41(5):1134-1143.

[https://doi.org/10.1111/opo.12854]

-

Punnett AF, Steinhauer GD. Relationship between reinforcement and eye movements during ocular motor training with learning disabled children. J Learn Disabil. 1984;17(1):16-19.

[https://doi.org/10.1177/002221948401700106]

-

Cai X, Chen Z, Liu Y, et al. Ocular motor behavior monitor in intermittent exotropia by eye tracker, 2021 (20 December 2024).

[https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-620469/v1]

-

Li D, Li KL, Wang J, et al. Study on binocular accommodative function in children with different types of intermittent exotropia. Front Pediatr. 2021;9:726013.

[https://doi.org/10.3389/fped.2021.726013]

-

Hatt SR, Haggerty H, Buck D, et al. Distance stereoacuity in intermittent exotropia. Br J Ophthalmol. 2007;91(2):219-221.

[https://doi.org/10.1136/bjo.2006.099465]

- Zellers JA, Alpert TL, Rouse MW. A review of the literature and a normative study of accommodative facility. J Am Optom Assoc. 1984;55(1):31-37.

-

Scheiman M, Herzberg H, Frantz K, et al. Normative study of accommodative facility in elementary schoolchildren. Optom Vis Sci. 1988;65(2):127-134.

[https://doi.org/10.1097/00006324-198802000-00009]

- Martin NA, Gardner MF. Test of visual perceptual skills. Vol. 420, Novato, CA: Academic Therapy Publications, 2006. https://www.therapro.com/Assessments/Visual-Processing-Assessments/Test-of-Visual-Perceptual-Skills-4th-Edition-TVPS-4.html, (30 December 2024).

- Lee SD. Effects of vision therapy on the improvement of visual information processing skills though physical activities. PhD thesis. Daegu Catholic University, Gyeongsan. 2024;80.

-

Holmes JM, Leske DA, Hohberger GG. Defining real change in prism-cover test measurements. Am J Ophthalmol. 2008;145(2):381-385.

[https://doi.org/10.1016/j.ajo.2007.09.012]

-

Foster ZD, Hussein MA, Quesada A, et al. Evaluation of factors affecting sensory outcome in patients with intermittent exotropia. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus. 2019;23(4):e28.

[https://doi.org/10.1016/j.jaapos.2019.08.098]

-

Xi S, Zhou Y, Yao J, et al. Cortical deficits are correlated with impaired stereopsis in patients with strabismus. Neurosci Bull. 2023;39(7):1039-1049.

[https://doi.org/10.1007/s12264-022-00987-7]

-

Han YS, Leem HS, Analysis of the Effectiveness after Vision Training Based on Assessment of Binocular Visual Function, Korean J Vis Sci, 2018, 20, 13-21.

[https://doi.org/10.17337/JMBI.2018.20.1.13]

-

Costa Lança C, Rowe FJ. Variability of fusion vergence measurements in heterophoria. Strabismus. 2016;24(2):63-69.

[https://doi.org/10.3109/09273972.2016.1159234]

- Borsting E, Rouse MW, Deland PN, et al. Association of symptoms and convergence and accommodative insufficiency in school-age children. Optometry. 2003;74(1):25-34.

- Jang JU, Jang JY, Tai-Hyung K, et al. Effectiveness of vision therapy in school children with symptomatic convergence insufficiency. J Ophthalmic Vis Res. 2017;12(2):187-192.

-

Choi MK, Jeon IC, Clinical Case of Vision Training Applied to Exophoria with Convergence Insufficiency, Korean J Vis Sci, 2021;23:589-593.

[https://doi.org/10.17337/JMBI.2021.23.4.589]

-

Rouse MW, Hyman L, Hussein M, et al. Frequency of convergence insufficiency in optometry clinic settings. Optom Vis Sci. 1998;75(2):88-96.

[https://doi.org/10.1097/00006324-199802000-00012]

-

Momeni-Moghaddam H, Goss DA, Dehvari A. Vergence facility with stereoscopic and nonstereoscopic targets. Optom Vis Sci. 2014;91(5):522-527.

[https://doi.org/10.1097/OPX.0000000000000227]

-

Scheiman M, Cotter S, Kulp MT, et al. Treatment of accommodative dysfunction in children: results from a randomized clinical trial. Optom Vis Sci. 2011;88(11):1343-1352.

[https://doi.org/10.1097/OPX.0b013e31822f4d7c]

-

Ma MML, Shi JD, Li ND, et al. Effect of vision therapy on accommodative lag in myopic children: a randomized clinical trial. Optom Vis Sci. 2019;96(1):17-26.

[https://doi.org/10.1097/OPX.0000000000001316]

-

Shin HS, Park SC, Park CM. Relationship between accommodative and vergence dysfunctions and academic achievement for primary school children. Ophthalmic Physiol Opt. 2009;29(6):615-624.

[https://doi.org/10.1111/j.1475-1313.2009.00684.x]

-

Kim EJ, Lee HM. The effects of vision training on attention in children with accommodative dysfunction. J Korean Ophthalmic Opt Soc. 2023;28(2):107-114.

[https://doi.org/10.14479/jkoos.2023.28.2.107]

-

Gupta R, Ceci SJ, Slater AM. Visual discrimination in good and poor readers. J Spec Educ. 1978;12(4):409-416.

[https://doi.org/10.1177/002246697801200406]

-

Gibson K, Carpenter D, Moore AL, et al. Training the brain to learn: beyond vision therapy. Vis Dev Rehab. 2015;1(2):120-129.

[https://doi.org/10.31707/VDR2015.1.2.p120]

-

Modlin E. Exploring performance skills in the occupation of learning to read. J Occup Ther Sch Early Interv. 2024;1-16.

[https://doi.org/10.1080/19411243.2024.2351481]

-

Brown T. Are motor-free visual perception skill constructs predictive of visual-motor integration skill constructs?. Hong Kong J Occup Ther. 2012;22(2):48-59.

[https://doi.org/10.1016/j.hkjot.2012.06.003]

-

Cate Y, Richards L. Relationship between performance on tests of basic visual functions and visual-perceptual processing in persons after brain injury. Am J Occup Ther. 2000;54(3):326-334.

[https://doi.org/10.5014/ajot.54.3.326]

-

Borgström K, Torkildsen J.v.K. and Lindgren M. Visual event-related potentials to novel objects predict rapid word learning ability in 20-month-olds. Dev Neuropsychol. 2016;41(5-8):308-323.

[https://doi.org/10.1080/87565641.2016.1243111]

-

Hirota M, Kanda H, Endo T, et al. Binocular coordination and reading performance during smartphone reading in intermittent exotropia. Clin Ophthalmol. 2018;12:2069-2078.

[https://doi.org/10.2147/OPTH.S177899]

-

Hirota M, Kanda H, Endo T, et al. Relationship between reading performance and saccadic disconjugacy in patients with convergence insufficiency type intermittent exotropia. Jpn J Ophthalmol. 2016;60:326-332.

[https://doi.org/10.1007/s10384-016-0444-2]

-

Gorges M, Pinkhardt EH, Kassubek J. Alterations of Eye Movement Control in Neurodegenerative Movement Disorders, J. Ophthalm, 2014;1-11.

[https://doi.org/10.1155/2014/658243]

-

Connolly AJ, Rinehart NJ, Johnson B, et al. Voluntary saccades in attention-deficit/hyperactivity disorder: looking into the relationship between motor impairment and Autism Spectrum Disorder symptoms. Neuroscience. 2016;334:47-54.

[https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2016.07.013]

-

Lee SH, Moon BY, Cho HG. Improvement of vergence movements by vision therapy decreases K-ARS scores of symptomatic ADHD children. J Phys Ther Sci. 2014;26(2):223-227.

[https://doi.org/10.1589/jpts.26.223]